여는 글: 소닉 버블에서 소닉 모먼트로

바야흐로 소닉 버블(Sonic Bubble)의 시대입니다. 소닉 버블은 미디어 및 커뮤니케이션 학자 맥 헤이굿(Mack Hagood)이 저서 『허쉬: 미디어와 소리의 자기 통제(Hush: Media and Sonic Self-Control)』에서 주장한 개념으로, 외부 영향으로부터 자신을 보호하기 위해 소리 환경 속에서 형성해 낸 개인적인 공간을 의미합니다. 한때 다소 생소하게 느껴졌던 이 현상은, 노이즈 캔슬링 이어폰과 같은 개인용 소리 통제 장치의 보편화와 함께 자연스럽게 받아들여지고 있습니다.

소닉 버블이 외부 소리의 차단을 통해 음향적 보호막을 만든다면, 반대로 마음을 열고 외부의 소리를 받아들이는 개념도 있을까요? 홍콩중문대학교 인류학과의 천위천(陳如珍) 교수는 2023 타이베이 비엔날레를 위해 기고한 「소닉 모먼트: 우리에게 약속된 장소(Sonic Moments: the Place Promised to Us)」에서 소닉 모먼트(Sonic Moments)라는 개념을 제시합니다. 소닉 모먼트는 우리가 기꺼이 다른 존재들과 공유하며, 그들이 만들어 내는 사운드 스케이프에 함께 하는 순간을 뜻합니다. 예를 들어, 콘서트에서 한 목소리로 떼창을 할 때, 우리는 소리를 발생시킴과 동시에 기꺼이 그 소리들을 받아들이며 콘서트 장 내 사람들과 교감합니다. 즉, 소닉 버블이 타 존재들의 소리가 우리의 신체에 영향을 주는 것을 차단한다면, 소닉 모먼트 몸과 마음을 열어 타인의 울림이 우리에게 도달하도록 허용하는 순간입니다.

《녹음(綠陰): 듣는 연습》은 도심 내 자연 속의 풍경들을 관찰하고 집중하는 행위를 통해 소닉 모먼트를 만들자고 제안합니다. 음향적 순간 속 공존하는 경험을 통해 우리는 자연을 감각하는 것을 넘어 그것과 함께 존재해 볼 수 있습니다. 다섯 명의 참여자들은 도심 속 공원에서 발맞춰 걷고 들으며, 서로와 타 존재들의 소리에 귀 기울이는 연습을 네 차례에 걸쳐 진행했습니다. 이들이 자연 속에서 걷고, 듣고, 관찰하고, 기록하며 조우한 것들, 그리고 그 속에서 소닉 모먼트를 경험한 순간들을 공유합니다.

여우처럼 걸어 보기

소닉 모먼트가 존재하기 위해서는 우리를 둘러싸고 있는 타 존재를 인지하고, 더 나아가 타 존재를 받아들인다는 것을 전제로 합니다. 인간, 비인간(식물, 동물, 기계 등)은 우리와 다른 방식으로 말하고 존재하기 때문입니다. 그들의 소리를 듣는다는 것은 새로운 감각을 여는 일이며, 지각의 틀을 넓히는 일입니다. 그렇다면, 자연의 소리들을 받아들일 때는 어떤 태도를 지녀야 할까요? 톰 브라운은 자연을 감각하는 태도에 대해 다음과 같이 이야기합니다.

자연을 경험하는 데 가장 좋은 방법은 먼 곳을 여행하거나 색다른 곳을 방문하는 것이 아니라 그저 자연 속에 가만히 앉아 있는 것이다. 자연은 끈기 있게 조용히 앉아 있는 사람을 사랑하는 것 같다. 그렇게 조용히 앉아 있을 때 자연은 자신의 웅장한 모습을 드러낸다.

톰 브라운, 『여우처럼 걸어라』, 김병순, 보리, 2006

ⓒ AAD

ⓒ AAD

하지만, 자연의 이모저모를 살피기 위해서는 ‘걷기’라는 행위가 필수적으로 동반되어야 합니다. 톰 브라운은 인간의 걷기가 아닌 여우의 걷기를 제안하며, 여우처럼 걸을 수 있는 구체적인 방법을 설명합니다. 여우 걸음의 기본은 몸무게가 실리기 전에 발을 땅에 내딛는 것입니다. 발을 바깥 모서리 전체로 땅을 디디되, 발바닥 앞쪽의 둥근 부분과 뒤꿈치, 가장자리가 동시에 땅에 가볍게 닿도록 합니다. 땅을 보지 않고 천천히 걸으며, 무게 중심은 엉덩이 한가운데에 둡니다. 두 발의 안쪽이 같은 선을 밟으며 걸으며 머리는 위로 높게 듭니다. 여우 걸음으로 걸으면 등과 목에 주는 부담을 줄일 수 있을 뿐만 아니라 자연의 모습을 제대로 바라볼 수 있습니다. 이러한 방식으로 우리는 주위 풍경과 몸에 해를 입히지 않고 덜 위험하게, 그리고 편안하게 걸을 수 있습니다.

ⓒ 박서진

ⓒ 박서진

즉, 여우처럼 걸으며 자연을 감각하면 (어렴풋하게나마) 여우의 시선으로 자연을 감각할 수 있게 됩니다. 평화의 공원 잔디 광장에서 공원 내 숲까지 주위 환경을 감각하며 여우 걸음으로 걸어 봅니다. 여우처럼 걸으며, 마음을 활짝 연 채, 자연의 시선으로부터, 우리를 둘러싼 소리를 듣는 연습을 해 봅니다.

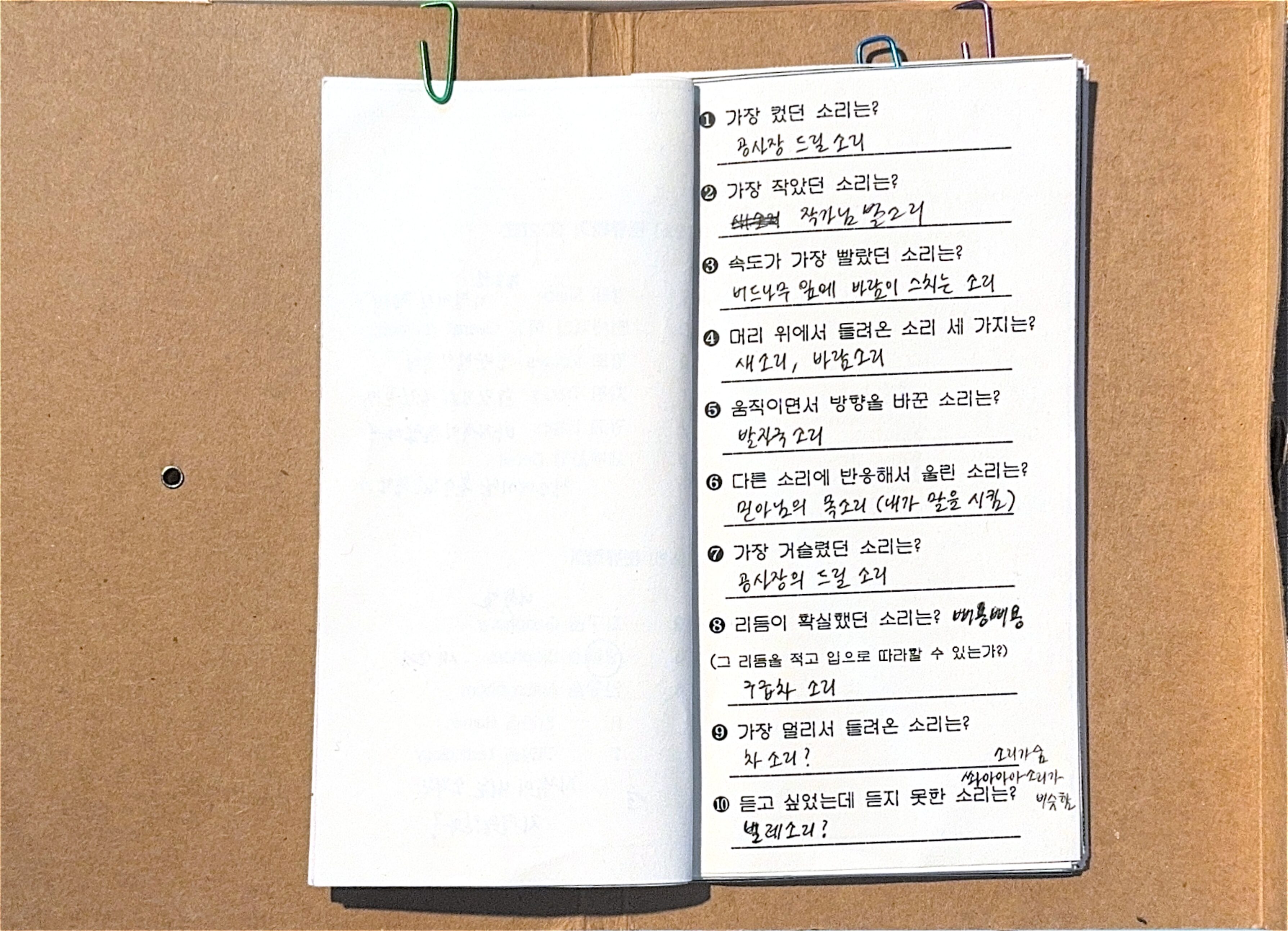

숲까지 향하는 길 위에서는 여러 소리가 들립니다. 버드나무 잎에 바람이 스치는 소리처럼 산뜻한 소리가 들리는가 하면, 제초 기계나 공사장 드릴 소리처럼 다소 불쾌한 소리가 들리기도 합니다. 길 위의 모든 소리들을 어느 특정한 가치 판단 없이 기억하며 걷습니다. 여우처럼 걷기를 마무리한 후, 여러 질문들에 답을 해 봅니다. 가장 컸던 소리는 무엇이었나요? 가장 작았던 소리는? 움직이면서 방향을 바꾼 소리는? 듣고 싶었는데 듣지 못한 소리가 있다면?

ⓒ AAD

ⓒ AAD

만약 여우처럼 걷는 행위를 통해 여우의 시선을 취할 수 있다면, 우리는 누군가처럼 걷는 행위를 통해 그 사람의 시선을 취할 수도, 더 가까워질 수도 있을 것입니다. 옆 사람과 같은 리듬, 같은 보폭, 같은 호흡을 취하며 걸어봅니다.

방법은 다음과 같습니다. 두 사람이 발걸음을 맞춥니다. 그 둘은 또 다른 두 사람과 합류해 네 명이 되고, 네 명은 다시 발걸음을 맞춥니다. 이들은 다시 네 명과 합쳐져 여덟 명이 되고, 여덟 명 모두 함께 발걸음을 맞춥니다. 평소 큰 보폭으로 걷던 이는 발걸음을 줄이고, 빠른 속도로 걷던 이는 한 박자 늦춰 봅니다. 이 과정에서 우리는 상대방을 받아들임과 동시에, 함께 걷는 이의 신체에도 영향을 끼치는 존재가 됩니다.

깊게 들어 보기

일본의 사운드 스케이프 연구의 선구자 토키고에 게이코는 저서 『소리의 재발견』에서, 우리는 일상에서 무의식적으로 흘려듣는 소리들을 의식적으로 듣는 훈련이 필요하다고 말합니다. ‘딥 리스닝’이란 ‘듣는 훈련’을 통해 단순히 소리를 받아들이는 것을 넘어 소리에 주의를 기울이고 의미를 부여하는 능동적 청취입니다.

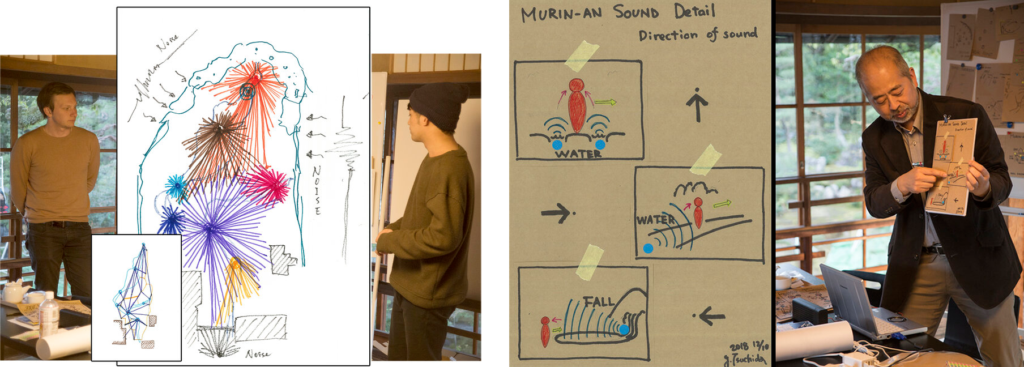

토키고에 게이코와 여러 배경의 전문가들은 일본 전통 정원인 무린암에서 사운드 스케이프를 탐구하고 실험하는 워크숍 ‘무린암 정원의 사운드 스케이프 Soundscapes in Murin-an Garden’를 진행한 바 있습니다. 워크숍은 무린암 정원의 소리들을 능동적으로 청취하면서 장소에 부여된 서사를 소리로 탐색할 것을 제안합니다. 워크숍에 참여한 전문가들은 무린암 곳곳에서 들리는 소리들을 담아내어, 각각 다른 방식으로 기록하고 공유하는 시간을 가졌습니다.

ⓒ Soundscape Association of Japan

ⓒ Soundscape Association of Japan

워크숍에서 연구자 토마스 스비에르진스키(Thomas Swierzinski)는 정원 안에서 물소리들이 서로 어떻게 상호작용하는지를, 츠치다 요시오(Yoshio Tsuchida)는 물소리의 방향을 그림 형식으로 발표했습니다. 이는 같은 공간에서도 서로 다른 소리를 포착할 수 있으며, 동일한 소리라도 다른 형식으로 기록하고 표현될 수 있음을 보여줍니다.

ⓒ AAD

ⓒ AAD

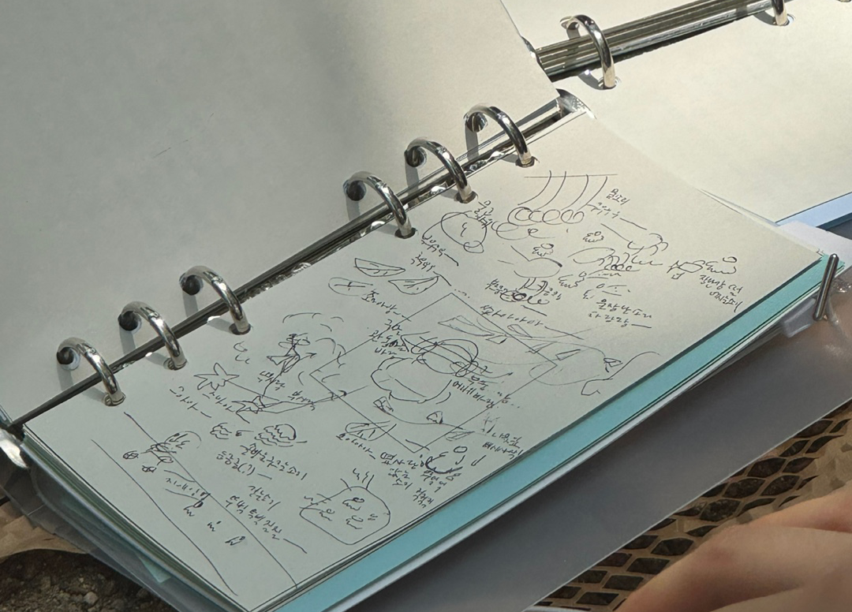

마이크가 내장되어 있는 녹음기를 이용하여 소리를 깊게 들어 봅니다. 이는 자연이 내는 미세한 소리를 생생하게 듣기 위함입니다. 워크숍에서 제안한 딥 리스닝의 방법은 다음과 같습니다. 어느 한 지점에 발을 딛고 섭니다. 동서남북, 위아래 구분 없이 듣고자 하는 대상에 마이크를 대고 소리를 듣습니다. 들리는 대상과 소리를 자유롭게 기록해 봅니다. 단, 자리에서 이동하지 않은 채 한 곳에 가만히 서서 소리를 듣고 주위를 감각합니다.

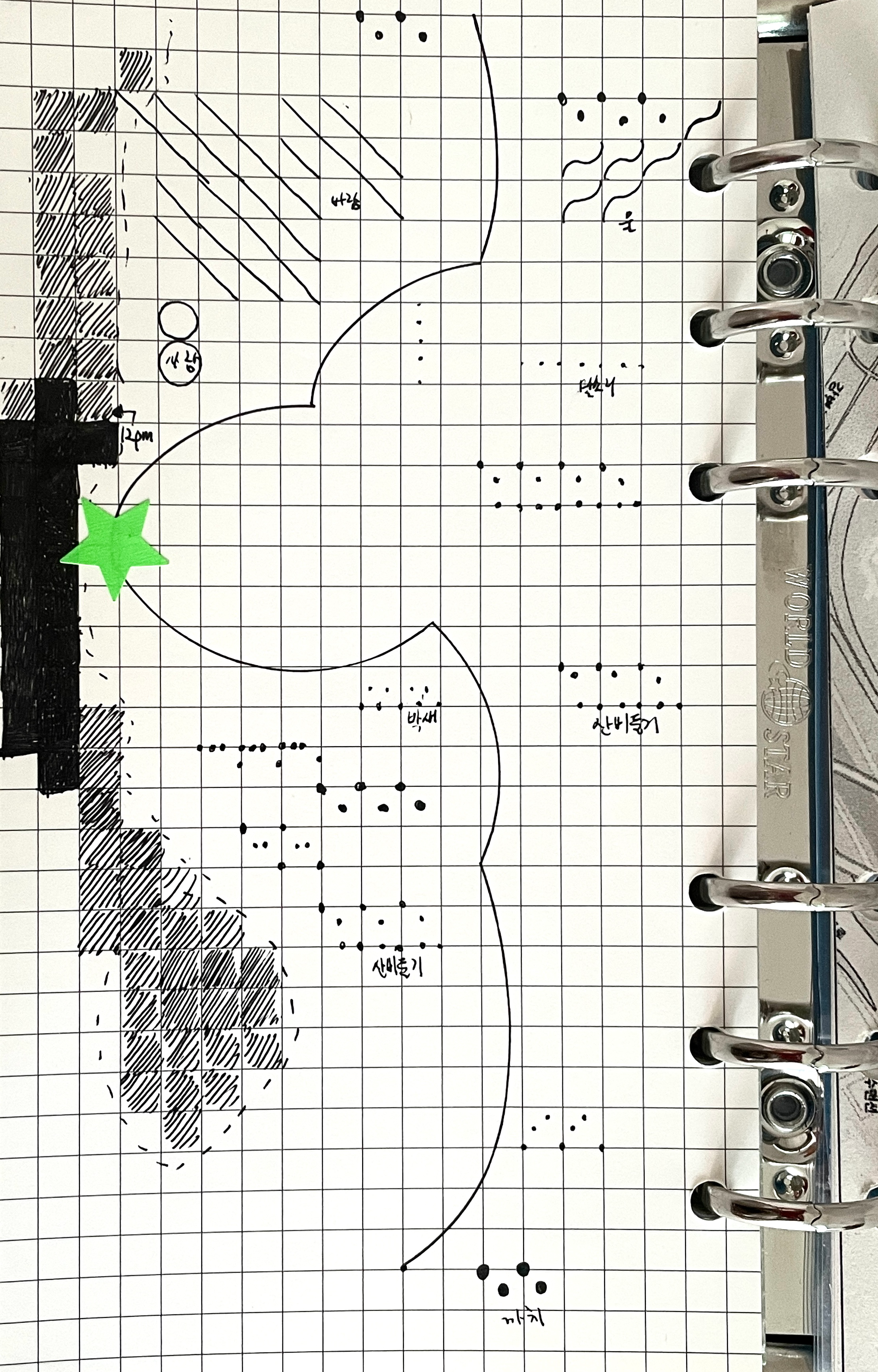

ⓒ 김연우

ⓒ 김연우

워크숍 참여자 연우 님의 기록지를 공유합니다. 빼곡히 채워진 기록지를 통해 연우 님이 섬세하게 감각한 소리의 형태들을 알 수 있습니다. 바람이 스치는 소리, 졸졸 흐르는 물소리, 사람들의 발걸음 소리까지 자유롭게 포착하고 기록했습니다. 연우 님의 기록지를 통해 알 수 있듯이, 공원은 자연, 사람, 기계가 만들어내는 소리들로 가득 차 있었습니다.

하지만 우리가 듣지 못하는 소리 역시 분명히 존재합니다. 연구에 따르면, 인간이 들을 수 있는 소리는 기껏해야 약 20에서 20,000 헤르츠에 불과합니다. 반면 개는 15에서 50,000 헤르츠, 고양이는 60에서 65,000 헤르츠, 돌고래는 무려 60부터 150,000 헤르츠의 소리까지 들을 수 있습니다. 우리가 감지할 수 없는 자연의 소리에 대해 데이비드 조지 해스컬은 다음과 같이 설명합니다.

뇌운(雷雲), 바다 폭풍, 지향(地響)*, 화산이 노래하고 신음할 때는 한결같이 최저 10분의 1 헤르츠의 음파가 발생하는데, 이것은 너무 낮아서 우리 귀로는 감지할 수 없다. 이렇게 낮은 소리는 수백 킬로미터를 이동하며 바다, 하늘, 땅의 움직임을 알려준다. 하지만 우리는 이 소리들을 들을 수 없기에 지평선 너머에서 무엇이 요동치는지 알지 못하는 소리 세계에서 살아간다.

*지진, 분화 따위가 일어날 때 지반이 흔들리며 소리가 나는 일

데이비드 조지 해스컬, 『야생의 치유하는 소리』, 노승영, 에이도스, 2023

능동적 청취의 도착점은 우리가 들을 수 없는 방대한 소리의 세계를 인지하고 상상하려는 데 있습니다. 이는 들리지 않는 존재들의 소리에 귀를 기울이는 태도는 자연을 감각하는 것을 넘어 자연과 연결되고자 하는 시도이기도 합니다.

자세히 관찰하기

데이비드 조지 해스컬은 미국 테네시 주의 산림 한가운데, 약 1m² 크기의 작은 원형 구역에서 1년 동안 매일 혹은 주기적으로 관찰한 자연의 변화를 기록합니다. 그는 작은 원형 구역을 “만다라”라고 칭하며, 이 작은 공간을 통해 계절의 변화, 생명의 순환, 미시적 생태계의 상호작용 등을 기록하여 지구 생명의 원리를 통찰하고 있습니다.

나는 만다라(मण्डल)만 한 면적에 숲의 모든 생태 이야기가 담겨 있다고 믿는다. 사실, 숲의 진면목을 또렷하고 생생하게 보려면 주마간산으로 전체를 훑어보기보다는 작은 면적을 꼼꼼히 뜯어보는 게 낫다.

데이비드 조지 해스컬, 『숲에서 우주를 보다』, 노승영, 에이도스, 2014

산림의 한 구역을 기하학적인 문양인 만다라에 비유하는 것이 다소 낯설게 들릴지 모르겠지만, 해스컬은 그의 원형 공간을 우주의 축소판이라고 설명합니다. 미생물부터 곤충, 새, 나무, 기후까지 모든 자연의 요소들이 작은 공간을 거쳐 가는 무한한 세계이기 때문입니다.

공원 내에 나만의 만다라를 만들어 봅니다. 방법은 다음과 같습니다. 공원을 걷고 관찰하며 특정 구역을 정합니다. 약 15m 정도의 밧줄로 원형 구역, 즉 만다라를 만듭니다. 관찰용 루페를 사용하여 구역 내의 생태계를 관찰합니다. 자연 속 작은 우주에는 무엇이 있나요? 무당벌레 껍질, 마른 토끼풀, 돌조각, 생기 없는 잡초 등. 평소에는 발견하지 못했던 자연의 작은 존재들을 마주하게 됩니다.

ⓒ 최희수

ⓒ 최희수

희수 님이 루페를 통해 관찰한 작은 존재들을 공유합니다. 잎 위로 내려앉은 민들레 홀씨, 밟힌 자국이 있는 잡초, 불규칙적인 돌의 무늬 같은 자연의 작은 조각들을 통해 우리는 숲 전체를 들여다볼 수 있습니다.

소리 기록하기

사운드 스케이프 기록을 통해 나만의 ‘소리 지도’를 만들어 봅니다. 사운드 스케이프는 소리 sound와 풍경 landscape의 합성어로, 단어 그대로 소리의 풍경을 의미합니다. 사운드 스케이프는 우리에게 익숙한 시각적으로 공간을 인식하는 방법 대신, 공간을 소리로 듣고 기억하기를 제안합니다. 이때 사운드 스케이프는 단순히 귀에 들리는 소리의 나열이 아니라, 어떤 장소에서 특정 시간에 들을 수 있는 소리적 환경을 말합니다. 바람, 빗소리, 새소리 같은 자연음은 물론, 자동차 소리, 사람들의 대화, 기계음처럼 인공적인 소리도 포함됩니다.

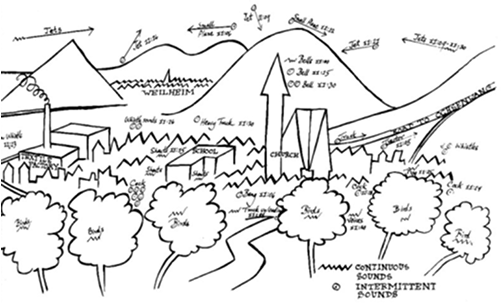

ⓒ R. Murray Schafer

ⓒ R. Murray Schafer

사운드 스케이프라는 개념을 처음 제안한 음향학자 머레이 쉐이퍼가 그린 소리 지도를 소개합니다. 1975년 3월 6일 오전 11시, 독일 비싱겐 마을에서 약 500미터 떨어진 언덕에서 머레이 쉐이퍼가 청취한 주요 소리들을 기록한 지도로, 시각적인 요소 대신 청각적 기호들로 구성되었습니다.

6월 13일 오후 12시경, 서울시 마포구 평화의 공원에서 청취한 소리들을 지도의 형식으로 기록해 봅니다. 방법은 다음과 같습니다.

1단계: 경로와 친해지기

함께 정한 경로를 그냥 걷습니다.

눈에 띄는 지형물을 표기합니다.

2단계: 사운드 마크 찾기

다시 걸으며 반복되거나 특징이 뚜렷한 소리가 발생하는 곳을 찾고 표기합니다.

소리가 들리는 순간 그 울림의 구조, 형태, 리듬 등의 인상을 그리거나 메모합니다.

3단계: ‘지금’만 일어나는 일 기록하기

다시 한번 걸으며 시간 순에 따라 들리는 주변의 소리를 기록합니다.

이때, 2단계의 소리는 제외합니다.

ⓒ 최희수

ⓒ 최희수

희수 님이 기록한 소리 지도를 공유합니다. 시각 중심의 지도와 달리, 소리 지도는 특정 시공간의 청각적 단면을 시각화합니다. 6월 13일 오후 12시, 평화의 공원 호수에서는 분수가 작동 중이었으며, 그 소리는 주변의 다른 소리들을 압도하고 있음을 알 수 있습니다. 희수 님의 사운드 마크는 분수 소리로, 경로를 따라 걸으면서 점점 더 강해지는 소리의 크기를 진하기의 정도로 표현합니다. 분수 소리 외에 가장 빈번하게 들리는 소리는 새소리였던 것으로 짐작할 수 있습니다. 박새, 산비둘기, 까치 등의 울음소리는 점의 크기와 간격으로 기록해, 빈도와 위치를 함께 나타냈습니다.

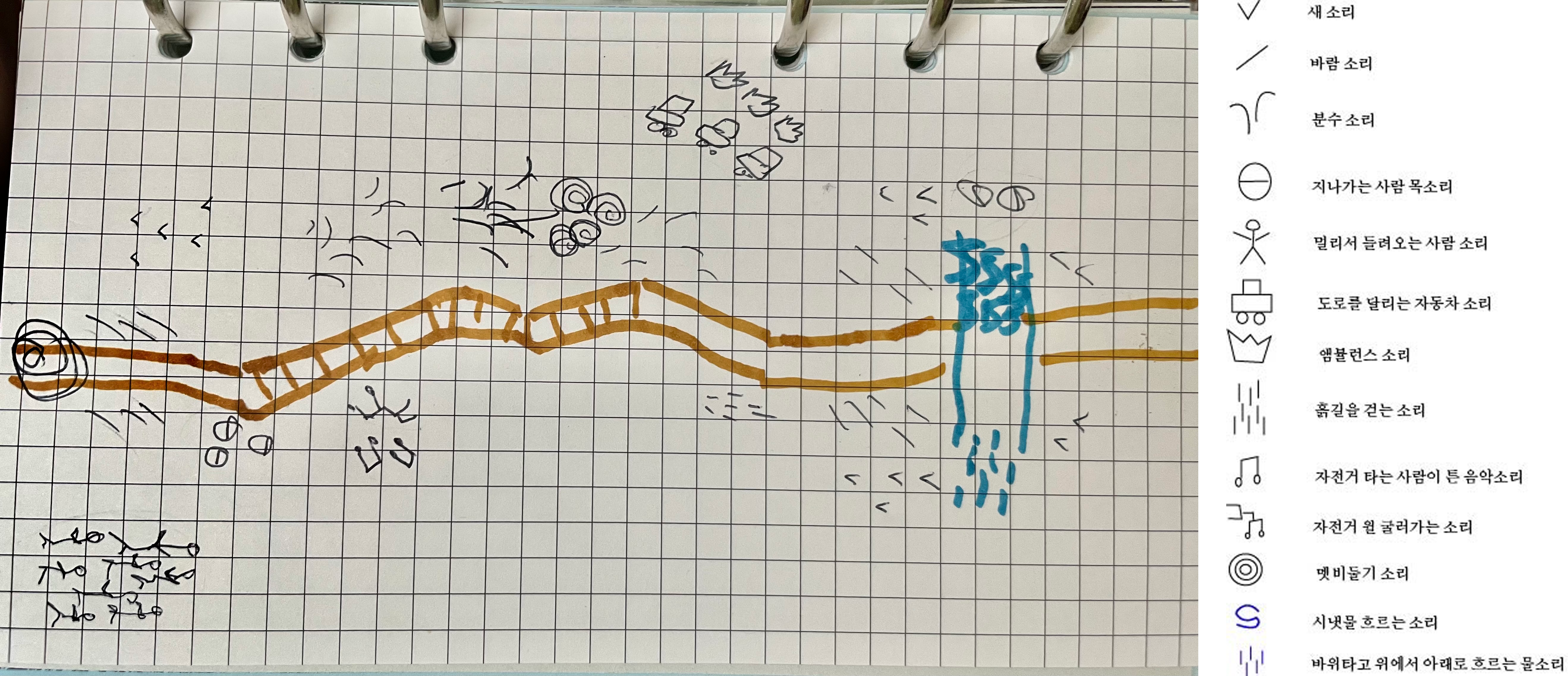

ⓒ 원주신

ⓒ 원주신

주신 님의 소리 지도는 다양한 기호들을 사용합니다. 새소리, 바람 소리, 분수 소리, 지나가는 사람 목소리, 멀리서 들려오는 사람 소리 등 평화의 공원 안팎에서 발생하는 다양한 소리들을 시각화했습니다. 특히 시냇물 소리는 푸른색으로 강조되어 있습니다. 시각과 촉각을 통해 만지고 본 시냇물이 주신 님에게 유독 강한 인상으로 남았고, 이를 시각적으로 표현한 것을 알 수 있습니다.

닫는 글: 새로운 방식으로 듣기

우리가 사는 도시는 소음으로 가득 차 있습니다. 우리는 건물을 나서며 이어폰을 끼고, 나만의 소닉 버블을 만드는 데 익숙해져 있으며, 몸과 마음을 활짝 여는 대신 다양한 소음들로부터 나를 보호할 소리 방어막을 두릅니다. 도시의 소리들은 종종 불쾌하게 느껴지며, 가끔은 위협적이기도 합니다. 그렇기에 소닉 버블이라는 방어막 속에 사는 현대인들에게 소닉 모먼트란 쉽게 마주하기 어려운 현상입니다.

소닉 모먼트에 함께 하기 위해서는 능동적인 경청의 태도를 전제로 합니다. 그렇기에 단순히 ‘좋은 소리’를 듣는 것 그 이상의 노력이 필요합니다. 존 케이지는 ‘새로운 방식의 듣기 New Listening’를 통해 능동적인 듣기의 중요성을 강조하고 있습니다. ‘새로운 방식의 듣기’는 새로운 존재 방식과 세계 인식의 가능성을 여는 감각적 경험이며, 언제나 열린 귀와 마음과 함께 하는 능동적인 행위라는 것입니다.

새로운 음악, 새로운 방식의 듣기. 이것은 어떤 말이 전해지고 있다고 이해하려는 것이 아니다. 만약 말하고자 하는 것이 있었다면, 소리는 단어의 형태로 표현되었을 것이다. 이것은 단지 소리라는 활동 자체에 주목하는 것이다.

John Cage, A Year from Monday: New Lectures and Writings (Connecticut: Wesleyan University Press, 1967)

능동적인 청취 태도를 지녔다고 해서 모든 존재를 단번에 이해할 수는 없을 것입니다. 몸과 마음을 활짝 열어 받아들인 존재가 다소 낯설고 불쾌한 감각으로 다가오기도 합니다. 실제로 우리는 도심 속 자연이라는 경계 안에서 예상치 못한 소리들을 조우하기도, 만나고 싶었던 소리를 놓치기도 했습니다. 하지만 도심 속에서도 자연의 소리에 함께 귀 기울이는 연습을 통해, 타 존재의 세계와 조금씩 연결될 수 있음을 알았습니다.

심이다은 작가는 이 세상에 같은 떨림을 가진 존재는 단 하나도 없기 때문에, 소리를 듣는다는 것은 다른 세계와 연결되는 것과 같다고 말합니다. 작가는 새로운 방식으로 세상을 듣고 자연과 소닉 모먼트를 만들어 갑니다. 이 과정에서 우리가 함께 할 수 있는 방법은 온 마음을 다해 애써 귀 기울여 듣는 것이며, 그 과정을 통해 거대한 소닉 모먼트를 경험할 수 있습니다.

ⓒ Arts Acts Days & 심이다은 All rights reserved.

작성 및 편집 | AAD 박서진, 심이다은

디자인 | AAD 이혜림