여는 글: 버징과 노이즈

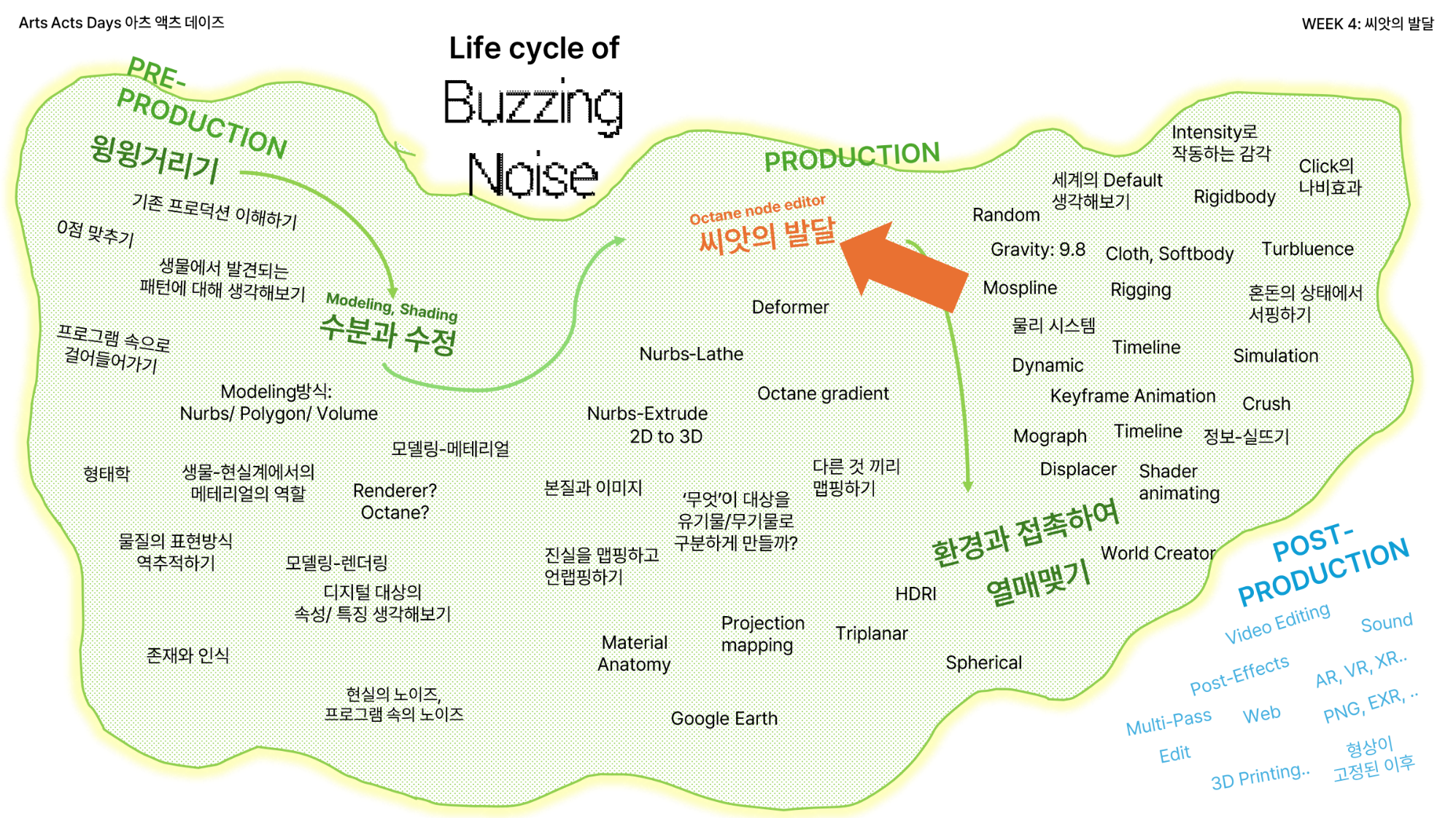

버징(Buzzing)은 ‘윙윙거리다’라는 뜻으로, 벌이 내는 소리와 같은 낮고 연속적인 진동음을 가리킵니다. 김을지로 작가는 곤충의 날개짓에서 비롯된 소리라는 사전적 정의를 넘어, 기계가 요란하게 작동할 때의 소리, 혹은 사람들의 웅성거림과 같이 다양한 상황에서 들려오는 소리가 될 수도 있다고 말합니다. 즉, 적절한 날갯짓으로 식물의 수정을 매개하는 곤충들처럼, 각자의 고유한 진동이 미디어 환경 속에서 서로의 세계에 영향을 주고받을 수 있습니다. 동시에, 김을지로 작가는 3D 이미지의 제작 과정을 식물이 씨앗에서 열매로 성장하는 과정에 비유하고 있습니다. 이 과정에 따라, 〈버징 노이즈〉는 윙윙거림을 시작으로, 수분과 수정을 거쳐, 씨앗을 발달시키고, 환경과 접촉하여 열매를 맺는 여섯 단계의 서사로 구성됩니다. 윙윙거리는 한 마리의 벌처럼 이 과정을 거친 참여자들은 각각의 결과물, 즉 디지털 열매를 가지게 됩니다.

ⓒ김을지로

ⓒ김을지로

노이즈(Noise)는 일상적으로는 ‘소음’이라는 의미를 가짐과 동시에, 워크숍에서 다루는 주요 기능 중 하나이기도 합니다. 물리, 음향, 사진 등 다양한 분야에서 널리 쓰이고 있는 이 개념은 늘 예측 불가능성을 포함하고 있으며, 우연과 교란을 만들어내는 존재입니다. 예측할 수 없는 노이즈의 개입은 기존 신호와 의미를 새롭게 변형시키거나, 규율과 질서에 균열을 내는 등, 세계를 다시 바라보는 매개로써 작동합니다. 김을지로 작가는 워크숍을 통해, ‘목표 지향적 상향식 개발의 이점과 합목적성은 접어둔 채, 요란하고 예측불가능함에 기대를 품어 보기’를 제안하고 있습니다.

워크숍에서는 김을지로 작가의 가이드에 따라 물질 세계의 노이즈들을 3D 소프트웨어의 디지털 환경 속으로 불러와 보는 시간을 가졌습니다. 먼저, 3D 환경 속으로 걸어들어가 봅니다. 디지털 대상의 속성과 특징을 생각해 보며 어떻게 구현할 것인지에 대한 고민을 나눕니다. 이때, 물질 세계의 대상과 3D 환경 속의 대상의 유사점과 차이점에 대해 탐구해 볼 수 있습니다. 가령, 물질 세계의 사물을 3D 물질로 구현할 때 어떠한 요소를 고민해야 할까요? 그때 우리는 어떻게 하면 그 사물의 입장에서 사유해 볼 수 있을까요? 이를 위해 예측불가능한 노이즈들을 어떻게 활용할 수 있을까요?

윙윙거리며 3D 환경 속으로

윙윙거리며 3D 환경 속으로 향해 봅시다. 그곳은 어떤 곳일까요?

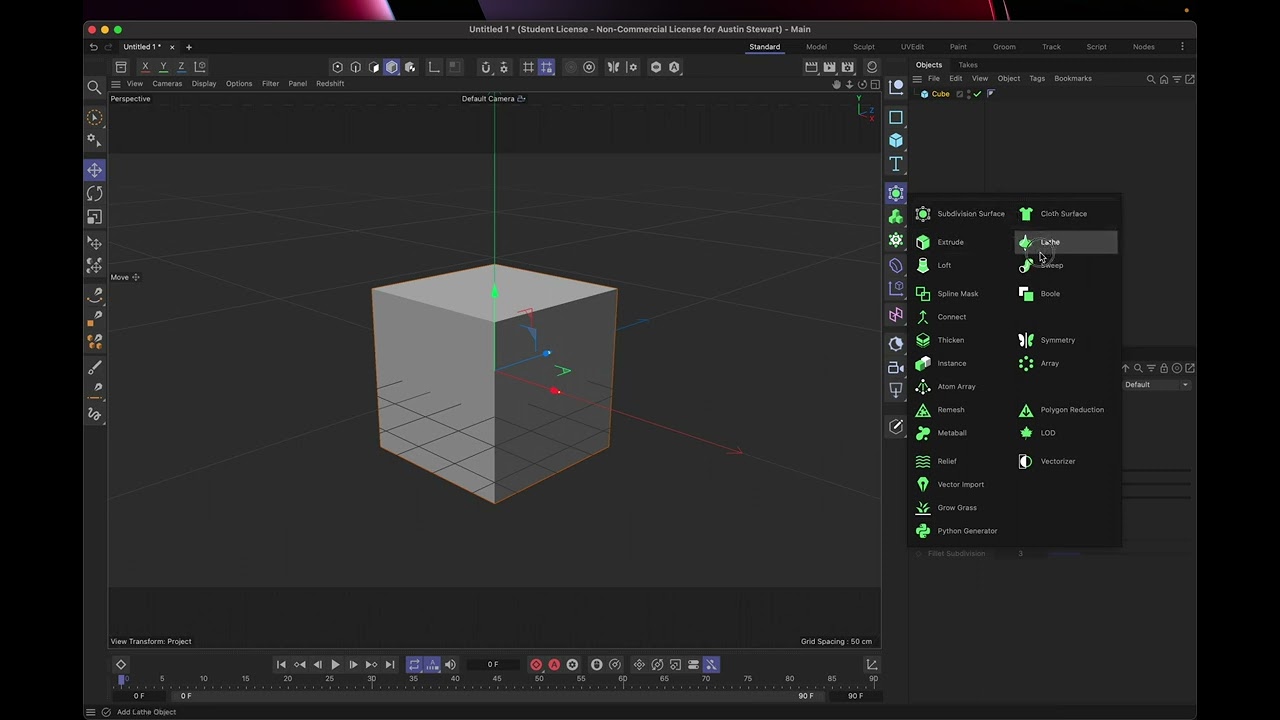

워크숍에서 주요 툴로 다룬 Cinema 4D의 인터페이스입니다. 이곳에서는 여러가지 기능을 사용하여 3D 개체들을 생성하고 변형시킬 수 있으며, 이를 통해 모델링, 렌더링, 시뮬레이션으로 구성된 디지털 공간을 만들 수 있습니다. 이러한 기능들을 바탕으로 우리는 상상력을 가미한 재현의 공간으로서의 3D 환경을 조성할 수 있습니다.

디지털 세계를 이해하기 위해, 그 구조가 잘 드러나는 게임 속 환경을 예시로 생각해 볼 수 있습니다. 모델링·렌더링·시뮬레이션으로 구성된 3D 환경은 우리가 발 딛고 있는 물질 세계와는 다릅니다. 높은 자유도를 구현했다고 평가 받는 오픈월드 게임 〈젤다의 전설: 티어스 오브 더 킹덤〉(이하 〈젤다의 전설〉)을 예시로 생각해 봅시다. 높은 자유도를 보장하는 게임인 만큼, 게임 속에서 플레이어는 ‘무엇이든지’ 할 수 있는 것처럼 보입니다. 플레이어는 나무를 오를 수도, 자를 수도, 불로 태울 수도 있습니다. 이는 캐릭터가 게임 속 대부분의 대상과 상호작용을 할 수 있게끔 구현되었기 때문입니다. 하지만 물질 세계의 성질을 그대로 모방했다고 해서 그것을 그대로 재현한 것은 아니며, 게임 속 세계는 개발자들이 설정한 물리 법칙에 의해 움직입니다. 〈젤다의 전설〉 같은 경우, 상호작용하는 모든 대상들은 고유한 질량과 물리 법칙이 부여되었고 이는 현실의 작동 방식과는 미묘하게 어긋나 있습니다.

게임 속 자연물 역시 마찬가지입니다. 나무, 풀, 꽃, 잎사귀 등 다양한 자연물들이 게임 속에 재현되어 있지만, 이들은 물질 세계의 법칙과는 다르게 움직입니다. 게임 속 세계는 ‘반드시’라는 것이 존재해서, 특정 대상에 특정 행동을 하면 반드시 특정 이벤트가 발생합니다. 예를 들어, 게임 속 풀(대상)에 불을 피우면(행동) 반드시 상승 기류(이벤트)가 발생합니다. 하지만 물질 세계 속 자연물과 우리는 그런 상호작용이 가능하지 않을 뿐더러, ‘반드시’라는 것도 존재하지 않습니다. 물질 세계는 게임 속 세계보다 더 불규칙하기에, 더 다양한 변수가 존재하기 때문입니다.

그렇다면 우리는 물질 세계에서 3D 환경으로 어떤 대상을 구현할 때, 그곳에 이식하는 방법과 과정에 대해서 생각해 볼 수 있습니다. 기술적인 부분뿐만 아니라, 대상의 환경과 조건에 관해서도요. 물리적인 조건에서의 대상과 3D 환경에서의 대상은 어떤 유사점과 차이점을 가지고 있을까요? 3D 환경에서의 대상은 어떤 물성과 질감을 가질 수 있을 것이며, 어떤 방식으로 시각화 될 수 있을까요?

에일리언 되어 보기

대상을 3D 환경 속으로 불러와 봅시다. 워크숍에서는 환경과 조건을 대상의 관점에서 상상해 보기를 제안하고 있습니다. 3D 환경 속의 대상은 세상을 어떻게 경험할까요? 객체지향 존재론(Object Oriented Ontology)은 이러한 질문에 답을 시도하며, 인간중심적인 사고 방식에 비판적인 태도를 취하고 있습니다.

객체지향 존재론의 핵심은 인간만이 아니라 모든 객체가 동등하게 존재하며 서로의 세계를 가진다는 것입니다. 일상적으로 쓰이는 사물(컵, 연필, 노트 등), 보고 만질 수 없는 것(빛, 바람 등), 특정 데이터(알고리즘), 프로그램 속 기능(폴리곤 메시, 렌더러)까지, 존재하는 모든 것들은 각각의 방식으로 세계와 관계맺고 있다고 말하고 있습니다. 이때 중요한 점은 인간은 그 경험의 중심에서 내려오고, 객체간의 관계와 작동이 전면에 놓인다는 것입니다.

미국의 철학자이자 매체학자, 비디오게임 설계자인 이언 보고스트(Ian Bogost)는 저서 「에일리언 현상학, 혹은 사물의 경험은 어떠한 것인가」를 통해 한 단계 더 발전한 객체지향 존재론을 제시합니다. 보고스트는 “사물은 사물을 어떻게 경험하는가?”라는 질문을 던지며, 인간에게는 낯설고 외계적인(alien) 사물의 관점을 사유해 보자고 제안합니다. 이는 단순히 인간이 사물을 이용하거나 관찰하는 방식이 아니라, 사물이 서로를 만나고 얽히며 만들어내는 세계를 상상하는 작업입니다.

컴퓨터 속 장치들을 생각해 봅시다. 보고스트에 따르면, 컴퓨터 장치의 내부에는 ‘기묘하고 독특한 세계가 움직’이고 있습니다. 컴퓨터는 성형 플라스틱 키와 콘트롤러들, 모터 구동 디스크 드라이브들, 실리콘 웨이커들, 플라스틱 리본 케이블들, 데이터 등으로 구성되어 있는데, 이는 어떤 생명체가 아니라 플라스틱과 금속 물체일 뿐입니다. 하지만 보고스트는 어떤 생명체들이 움직이고 사라지며 하나의 우주를 구성하는 것과 마찬가지로, 이들 역시 하나의 우주를 가지고 있다고 말합니다. 장치 속 존재들은 외계 생명체만큼이나 우리와 소통할 수 없을 뿐만 아니라 자신들끼리도 소통할 수 없습니다. 에일리언의 특정 경험에 우리는 접근할 수 없기에, 그 대상들은 우리에게 외계 생명체 같은 존재들이 됩니다.

김을지로, 〈시밀리아 시밀리부스 쿠란투르〉, 다채널 LED 패널, 컬러, 사운드, 240.5×258×100cm, 2025, 국립현대미술관 제작지원, 사진: 전석현, LED 패널 제작 및 설치: 트리엠

김을지로, 〈시밀리아 시밀리부스 쿠란투르〉, 다채널 LED 패널, 컬러, 사운드, 240.5×258×100cm, 2025, 국립현대미술관 제작지원, 사진: 전석현, LED 패널 제작 및 설치: 트리엠

이러한 관점을 차용하여, 〈버징 노이즈〉에서는 ‘식물’의 관점에서 세계를 상상해 본 후, 세계로부터 영향을 받은 식물의 모습을 3D로 구현해 봅니다. 이때 식물은 보편적인 의미에서의 외계 생명체는 아니지만, 에일리언 현상학에 따르면 충분히 외계 생명으로 간주될 수 있습니다. 우리는 식물과 어떤 소통도 할 수 없고, 그들의 관점을 그저 상상해 볼 수 있을 뿐이니까요. 김을지로 작가는 잡지사와의 인터뷰에서, 인간에 의해 개량되어 온 역사를 난초의 입장에서 바라본 작업을 소개합니다.

난초는 번식을 위해 수분 매개자인 곤충을 매혹시킬 수 있는 형태로 진화해왔어요. 그런데 난초 시장이 커지면서 인간이 본래의 생장 사이클과는 무관하게 아름다워 보이는 부분만 가져다 유전형질을 변화시켜온 거예요. 그럼 ‘이 과정이 난초에게 비극인가?’라는 질문을 했을 때, 어쩌면 난초가 의도한 일은 아닐까? 하는 생각이 든 거예요. 인간의 입장에선 자신이 원하는 난초를 선택하고, 가져와 키우는 거라 생각하겠지만 난초의 입장에서 본다면? 마치 벌과 곤충을 사로잡듯 인간도 매혹시켜서 지금까지 생존해 온 게 아닌가 싶은 거죠. 이렇듯 인간 중심이 아닌, 비인간 식물 혹은 곤충의 관점을 3D 프로그램을 매개로 표현해보려고 했어요.

객체지향 존재론의 입장을 유지하며, ‘식물’을 ‘디지털 식물’로 만들어 봅시다. 워크숍에서는 디지털로 재현하고 싶은 물질 중 무늬와 요철에 패턴이 느껴지는 식물(자연물)을 지참해 달라고 요청했고, 참여자들은 각양각색의 자연물을 가져와 소개하는 시간을 가졌습니다. 주성 님과 함께 AAD에 방문한 백합나무 잎을 소개합니다.

ⓒAAD

ⓒAAD

주성 님의 나뭇잎은 3D 환경에서 어떤 형태로 변환될까요? 일반적으로, 나뭇잎은 봄에 돋아나 여름에 만개하고 가을에는 붉게 익어 낙엽이 됩니다. 주성 님은 잎이 생성되고 와해되는 그 순환 과정에 관심을 두며, 자연물이 무너지고 흩어지는 과정을 디지털로 옮겼을 때도 여전히 자연물처럼 보일 수 있을지에 대한 질문을 던졌습니다.

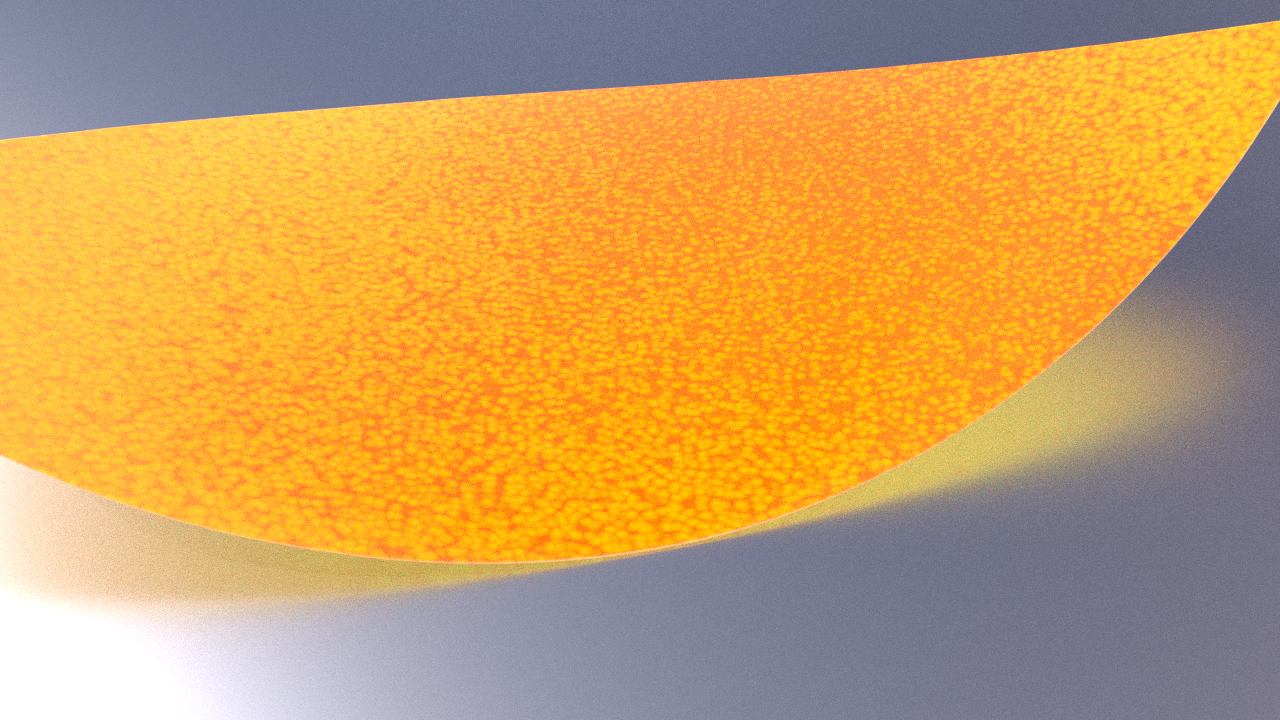

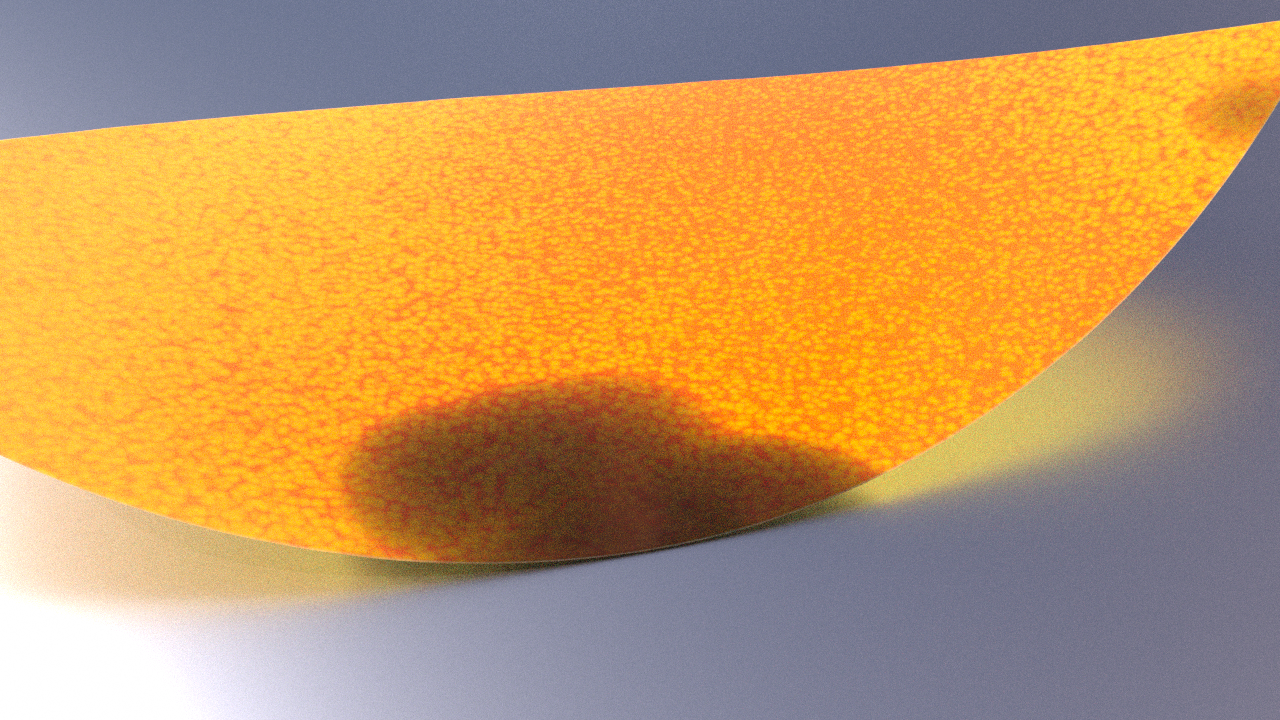

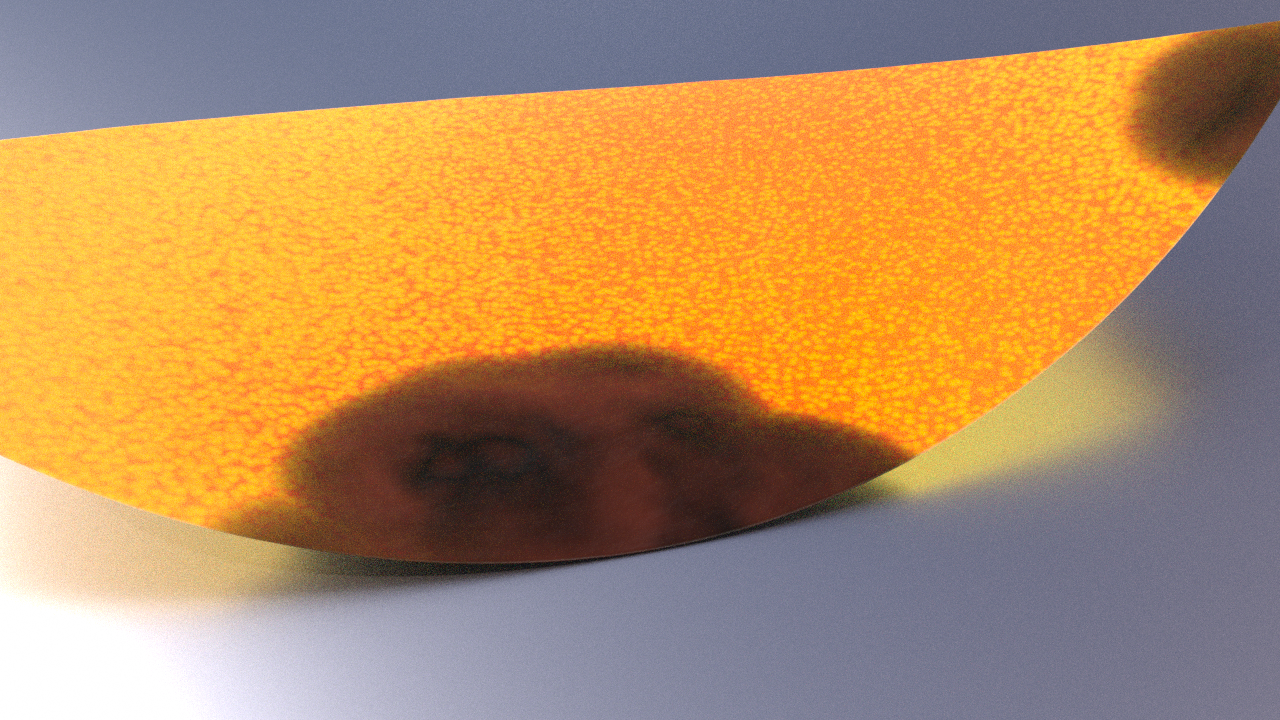

ⓒ이주성

ⓒ이주성

주성 님이 제작한 3D 환경 속 나뭇잎은 분명 나뭇잎 특유의 곡선적 형태를 띄고 있지만, 질감과 색은 우리가 아는 나뭇잎과는 사뭇 다릅니다. 이는 단순히 나뭇잎을 3D 환경 속에서 재현하는 것이 아닌, 3D 물질 위에 백합나무 이파리의 성질을 덧입힌 방식으로 제작되었기 때문입니다. 주성 님은 빛과 재질을 탐구하고자 했는데, 식물이 빛을 받았을 때 반사하거나 투과되는 빛의 형태를 세심하게 관찰하여 옮겼습니다. 식물의 잎에 두께나 빛의 강도에 따라 달라지는 잎의 형태와 그림자에 대해 탐구할 수 있었습니다. 진한 녹색의 잎이 낙엽이 되어, 잎의 특정 부분이 타들어가듯이 바스라지는 주성 님의 디지털 나뭇잎은 물질 세계와는 다른 자연의 순환을 경험하고 있을지도 모릅니다.

예측 불가능한 노이즈가 만드는 세계

〈버징 노이즈〉에서는 3D 프로그램의 노이즈 기능을 전방위적으로 사용하여 대상의 표면을 빚습니다. 이때 노이즈란 무엇을 의미할까요? 소리, 영상, 3D에서 전방위적으로 활용되는 노이즈는 맥락에 따라 다르게 작동하지만, 기본적으로는 무작위적이고 예측 불가능한 변동, 혹은 원치않은 균열과 파열을 뜻합니다. 소리에서의 노이즈는 의도된 음 이외에 섞여 들어온 잡음을 가리키며, 사진이나 영상에서의 노이즈는 보통 원하지 않는 점이나 얼룩의 형태로 나타납니다. 각각 다른 현상을 노이즈라고 말하지만, 노이즈는 기본적으로 예측 불가능한 변동성을 전제로 하고 있습니다.

우리가 주목해야 할 3D 환경 안에서의 노이즈에 대해 알아봅시다. 노이즈는 디지털 환경에서 자연스러운 불규칙성과 질감을 만들어내는 핵심 도구로 쓰입니다. 대상의 표면에 오로지 단순한 색이나 패턴만 입힌다면 인공적인 매끈함이 두드러지겠지만, 노이즈를 사용하면 돌, 구름, 금속 등의 결 혹은 바람에 흔들리는 물결 같은 유기적이고 살아 있는 듯한 표면을 구현할 수 있습니다. 이러한 노이즈를 〈버징 노이즈〉에서는 형태소로 사용하자고 제안하고 있습니다. 의미를 가진 가장 작은 말의 단위인 형태소처럼 노이즈 또한 3D 세계에서 질감이나 구조를 만들어내는 최소 단위로 작동할 수 있다는 것입니다.

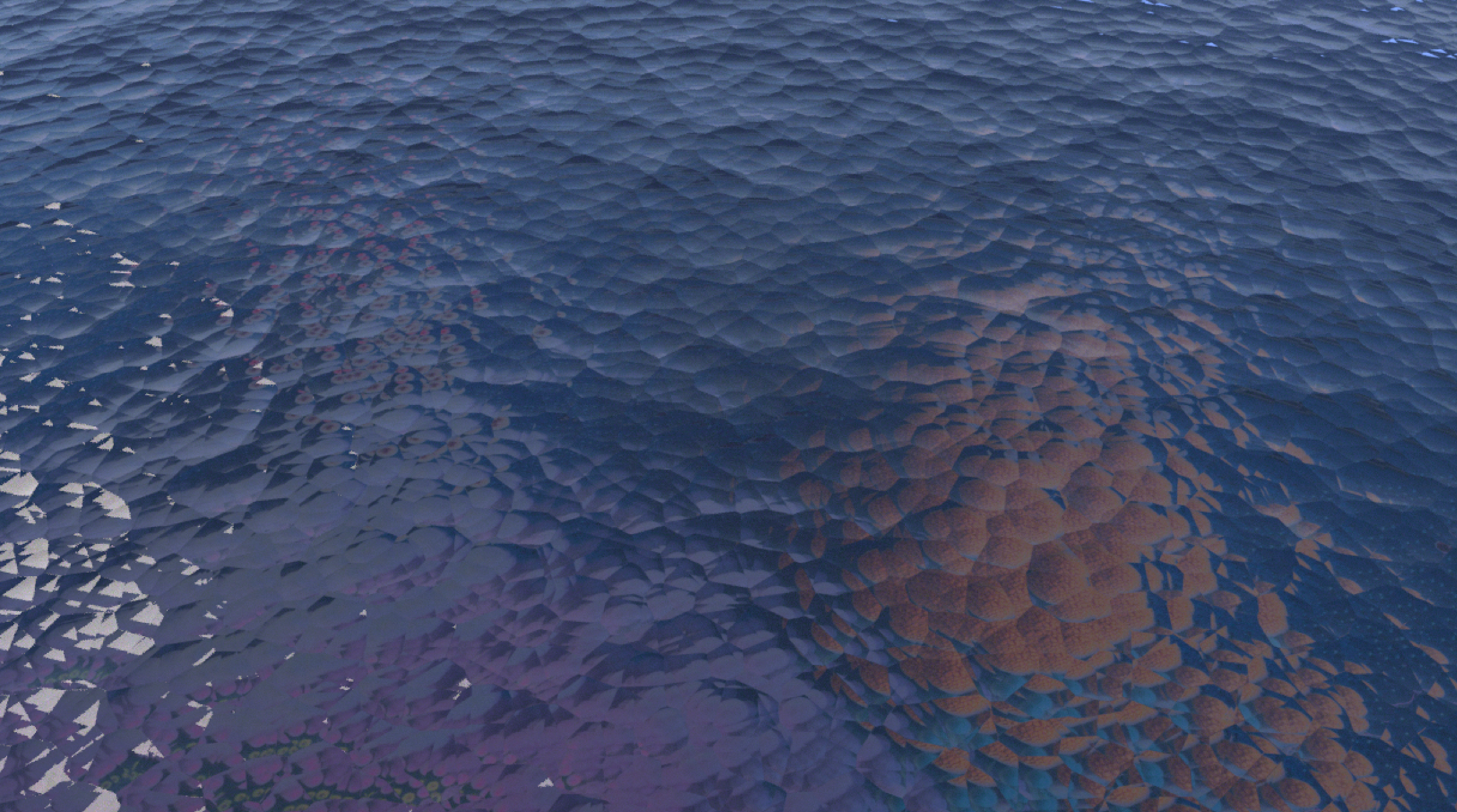

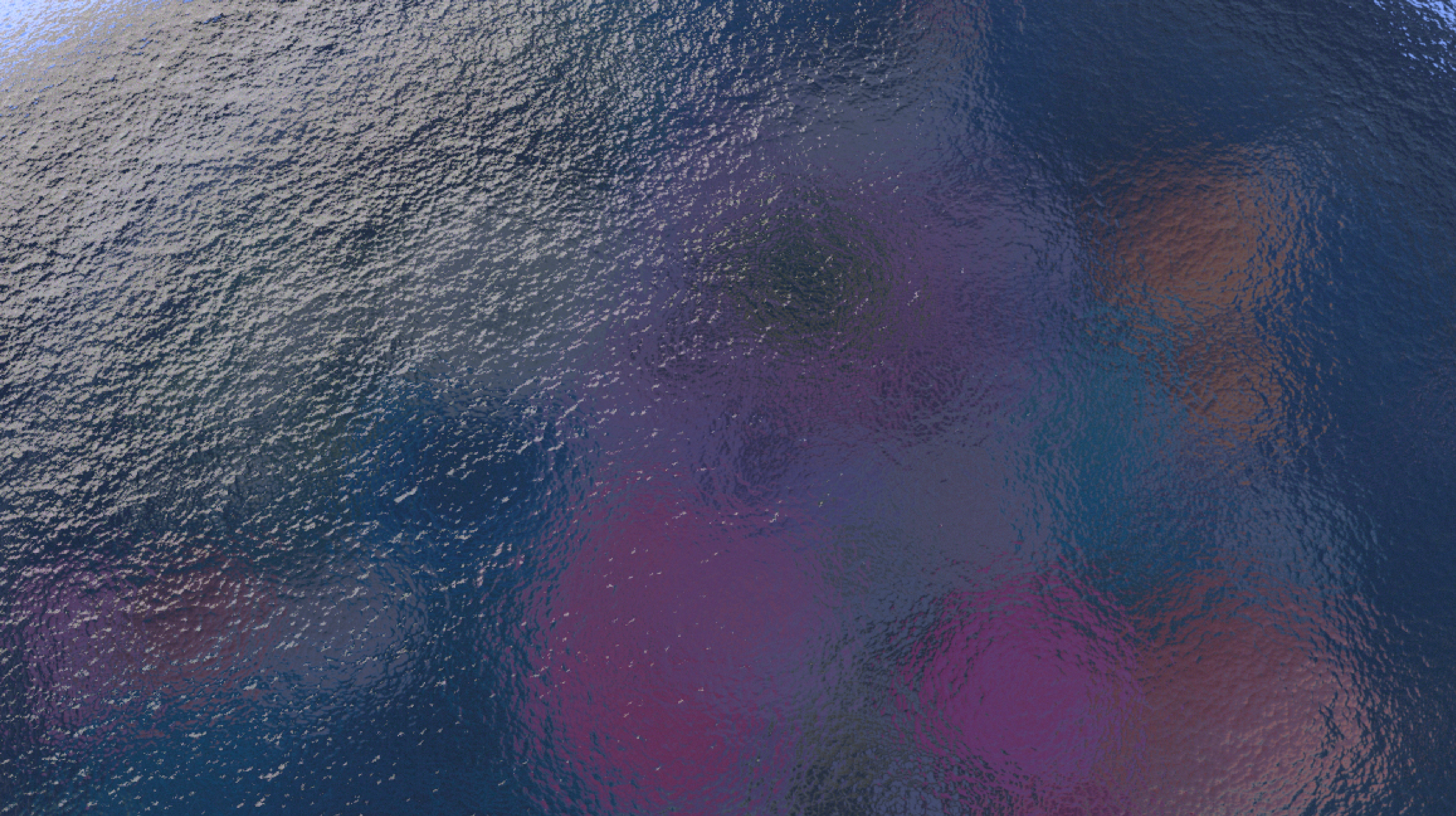

펄린 노이즈를 사용한 3D 가상 풍경

펄린 노이즈를 사용한 3D 가상 풍경

가장 흔하게 쓰이는 펄린 노이즈(Perlin Noise)는 1980년대 켄 펄린(Ken Perlin)이 SF 애니메이션 영화 ‘트론’을 위해 개발한 노이즈로, 오늘날까지도 가장 널리 쓰이는 노이즈 함수입니다. 펄린 노이즈는 무작위적이지 않으며, 연속적이고 부드러운 패턴을 만들어내는 것을 특징으로 합니다. 그로 인해 마치 구름이 흘러가거나, 물결이 이는 듯한 유기적 질감을 표현할 수 있습니다. 자연스러운 질감을 만드는 데 자주 활용되며, 흔들림, 파동, 일렁임 같은 동적인 현상을 자연스럽게 시뮬레이션할 수 있습니다. 펄린은 이 노이즈를 만든 공로로 1997년 아카데미 기술상을 수상했으며, 아카데미는 “펄린 노이즈의 개발 덕분에 컴퓨터 그래픽 아티스트들은 영화 산업의 시각 효과에서 자연 현상의 복잡성을 더욱 효과적으로 표현할 수 있게 되었다”고 평했습니다.

월리 노이즈(Worley Noise) 역시 펄린 노이즈와 함께 자연물을 구현할 때 폭넓게 사용되는 노이즈들 중 하나입니다. 스티븐 월리(Steven Worley)가 제안한 노이즈로, 셀룰러 노이즈(Cellular Noise) 또는 보로노이 노이즈(Voronoi Noise)라고도 불립니다. 펄린 노이즈가 흐릿하고 연속적인 구름이나 연기 같은 질감을 만들어낸다면, 월리 노이즈는 세포 조직이나 자갈, 비눗방울 같은 분할된 구조적 패턴을 표현하는데 적합하며 돌, 균열, 파충류의 피부, 얼룩 등 자연스러운 유기적 질감을 재현하는 데 활용됩니다.

앞서 설명한 ‘에일리언 현상학’의 방법을 빌려 3D 환경 속 자연물의 관점에서 상상해 본다면, 식물의 표면 위에 묻은 먼지와 흠집의 크기를 통해 식물이 겪었거나 겪을 법한 환경을 생각해 볼 수 있습니다. 워크숍에서는 소프트웨어에 내장되어 있는 노이즈를 다각적으로 활용하여, 표면에 살을 더하거나 덜어나가면서 대상을 빚어나갔습니다.

ⓒ이영주

ⓒ이영주

영주 님의 결과물을 소개합니다. 영주 님의 결과물은 다층적인 노이즈를 사용하여 여러 형태의 물결들을 가집니다. 앞서 언급했던 것처럼, 노이즈는 단순히 질감을 위한 도구를 넘어, 형태를 생성하는 근원적 요소로 작동합니다. 영주님은 일렁이는 물의 표면과 반사에 대한 탐구를 시작으로, 투명한 물질의 왜곡까지 흥미가 다다랐습니다. 이를 통해 인위적인 동시에 유기적인 풍경을 제시했으며, 이는 노이즈가 자연과 인공의 경계를 넘나드는 매개로 기능할 수 있음을 보여줍니다.

닫는 글: 다시 물질 세계로

〈버징 노이즈〉는 우리가 발 딛고 살고 있는 물질 세계가 아닌 화면 속 3D 환경 속 대상에 더 집중해 보는 워크숍이었습니다. 하지만 역설적이게도, 참여자들은 워크숍을 통해 물질 세계를 더 세밀하게 관찰해 보게 되었다고 평합니다. 3D 환경 속에서 특정 대상을 재현하기 위해서는 그것을 세밀하게 관찰해야 하는 것이 선행되어야 하기 때문입니다. 노이즈를 다루는 일은 결국 사물의 표면과 구조를 해석하는 일과 맞닿아 있었고, 이에 디지털 환경 속에서의 창작은 주변의 환경과 조건을 면밀하게 탐색해 보는 계기가 되었습니다.

철학자 빌렘 플루서(Vilem Flusser)는 “사물을 좀 더 유심히 살펴보는 것, 그러면 아마도 우리의 조건을 이해하고 변화시키는 데 일조할 수 있을 것”이라고 말하며 사물, 즉 우리 주변의 환경을 관찰하는 행위를 변화의 출발점으로 제시하고 있습니다. 플루서에게 사물이란 숟가락, 신발, 거울 등 우리 주변에 흔히 존재하는 물체들뿐만 아니라, 우리가 살아가는 사회적, 문화적 맥락, 그리고 기술과 매체가 형성하는 삶의 양식을 포함하는 개념입니다.

이는 ‘에일리언’적 존재들을 면밀히 관찰하고 감각하는 〈버징 노이즈〉가 제안하는 태도와도 맞닿아 있습니다. 여섯 차례의 과정을 통해 우리는 단순한 기술적 논리뿐 아니라 그것을 구현하기 위한 태도까지 배울 수 있었으며, 도처에 스며 있는 ‘에일리언’들을 관찰하고 감각하며 구성한 세계를 경유하여, 그들과 새로운 방식으로 연결될 수 있음을 확인했습니다.

ⓒ Arts Acts Days & 김을지로 All rights reserved.

글 | AAD 박서진

표지 디자인 | AAD 이혜림

도움 | AAD 김민아, 김을지로, AAD 박정은, 이영주, 이주성