여는 글: 재현의 시대에서 탈재현의 시대

1800년대, 카메라의 등장은 회화에 큰 변화를 가져왔습니다. 사진이 사람의 손으로 그리는 그림보다 훨씬 객관적이고 사실적으로 표현할 수 있었기에, 회화는 더이상 실물 그대로를 담아내는 방법이 아니게 되었습니다. 초상화와 풍경화처럼 실제를 모방한 그림으로 생계를 유지하던 예술가들에게 카메라는 생존을 위협하는 발명품이기도 했습니다. “오늘부터 회화는 죽었다.”라는 프랑스의 화가 폴 들라로슈(Paul Delaroche)의 선언은 사진술의 발명이 예술가들에게 얼마나 큰 충격을 주었는지 보여줍니다.

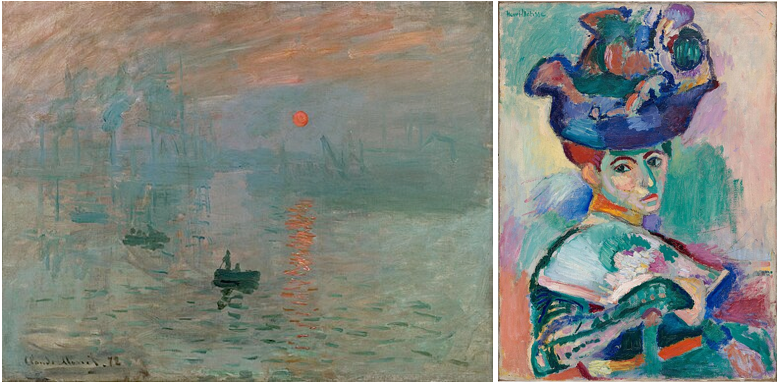

이러한 변화 속에서 화가들은 회화의 역할을 고민하며, 자신들만의 주관적인 인식과 시각으로 세상을 표현할 방법을 모색했습니다. 그리고 눈 앞의 대상을 충실히 구현하는 이미지만을 만들어낼 수 있는 카메라가 할 수 없는 그림을 그리기 시작했습니다. 찰나의 시각적 인상을 표현하는 ‘인상주의’, 강렬한 색감을 통해 재현보다 감정 표현을 시도한 ‘야수파’ 등이 그 출발점이었습니다.

(좌) 클로드 모네(Oscar-Claude Monet), 〈인상, 해돋이(Impression, soleil levant)〉, 1871, 캔버스에 유채, 63 x 48 cm

(좌) 클로드 모네(Oscar-Claude Monet), 〈인상, 해돋이(Impression, soleil levant)〉, 1871, 캔버스에 유채, 63 x 48 cm

(우) 앙리 마티스(Henri Émile Benoît Matisse), 〈모자를 쓴 여인(La femme au chapeau)〉, 1905, 캔버스에 유채, 80.65 × 59.69 cm

과거에는 사진술이 회화의 정체성을 위협하며 대립적인 관계를 유지했다면, 현재 사진은 독자적인 예술 영역을 구축함과 동시에 회화의 ‘기록’과 ‘확산’의 역할을 수행하고 있습니다. 즉, 사진은 그 자체로 하나의 예술 작품이 될 수도 있으며, 회화를 회화답게 드러내는 매개체가 될 수도 있습니다. 예를 들어 실질적으로 대다수의 공모 심사는 실제 회화 작품이 아닌 작품의 사진을 통해 이루어지기에, 회화 작품을 사진에 어떻게 담을 것인가는 중요한 문제가 됩니다. 관람객 또한 전시장이 아닌 SNS나 다양한 온라인 채널을 통해 작품을 접하는 일이 많아졌고, 이제는 휴대폰 하나만으로도 작품을 감상할 수 있게 되었습니다. 과거 사진이 회화를 모방과 재현으로부터 해방시켜주었다면, 오늘날의 사진은 회화를 더욱 회화답게 기록하고 남기기 위한 매체로서 활용되고 있는 것입니다.

이제 사진은 단순히 작품을 담는 수단이 아니라, 작품만큼의 역할을 하는 또 하나의 결과물이 되었습니다. 이러한 사진에 작품을 잘 담아내기 위해 중요하게 고려해야 하는 것 중 하나는 ‘노이즈’입니다. 고정균 작가는 사진에서 지워지게 되는 노이즈는 ‘작품을 창작하는 데 있어 의도하지 않은 모든 것’이라고 말합니다. 작품 위에 내려앉은 티끌 같은 먼지, 작품 표면에 맺힌 빛 반사, 의도치 않게 두드러진 재료의 질감처럼 작품 속의 무언가가 될 수도 있고 카메라 센서의 높은 감도에 의해 발생하는 자글거림, 주변 사물의 그림자, 전시장 내부의 콘센트, 전선처럼 작품 외부의 것이 될 수도 있습니다. 또한, 작품에 비치는 촬영하는 ‘나’ 또한 촬영 결과물에 중요하지 않은 요소가 되어 지워야 하는 존재가 되기도 합니다.

그렇다면, 노이즈를 제거하고 작품을 사진으로 잘 남기기 위해 작가들은 어떤 과정을 거쳐야 할까요?

날것에서 압축까지

워크숍의 제목이기도 한 ‘날것에서 압축까지’는 작품을 촬영한 원본(raw) 파일이 편집과 보정의 과정을 거쳐 노이즈가 제거된 jpg 이미지로 완성되는 과정을 은유합니다. 여섯 명의 참여자들은 그 과정을 따라 온전히 작품의 본질만을 남기기 위한 촬영 여정을 함께 했습니다. 그 속에서 관찰하고 발견한 것들, 그리고 촬영한 작품까지. 그 모든 순간을 공유합니다.

작품 깊게 이해하기

노이즈를 제거하기 위해서는 먼저 작품을 깊이 이해하는 것이 중요합니다. 무엇을 드러내고 싶은지, 어떤 메시지를 전달하고 싶은지 명확히 해야 합니다. 여섯 명의 참여자들은 드로잉, 사진, 유화 등 촬영하고자 하는 각자의 작품을 지참했고, 촬영에 앞서 서로의 작품을 관찰하며 면밀히 들여다보는 시간을 가졌습니다. 그리고 어떤 부분을 강조하고 싶은지, 드러내고 싶은 요소는 무엇인지, 촬영을 통해 발생하는 노이즈 중 작품의 의도에 반하는 것에는 어떤 것이 있을지에 대해 깊이 이야기 나누며 자신이 ‘온전히 남기고 싶은 작품’에 대해 탐구했습니다.

ⓒAAD

ⓒAAD

참여자들이 자신의 작품을 촬영할 때 어떤 지점에서 어려움을 느꼈을까요?

붓터치와 겹겹이 쌓아올린 물감 등의 질감을 생생하게 담아내는 방법과 대비되는 색감을 조화롭게 표현하는 방법은 참여자들이 공통적으로 마주한 고민이었습니다. 또한 작품을 액자에 넣었을 때 유리에 반사되는 빛, 여러 작품을 함께 촬영할 때 서로가 만들어내는 그림자, 인쇄된 사진 작업을 촬영할 때 달라지는 색감 등 각 작품의 특성에 따라 다른 고민들을 안고 있었습니다.

이들의 고민은 대부분 빛과 관련된 것이었습니다. 조리개, 셔터 스피드, ISO 등 카메라의 주요 설정이 모두 빛과 관련되어 있듯이, 촬영에 있어 빛은 매우 중요한 요소입니다. 빛이 어떤 방향과 성질, 세기로 작품을 비추는지에 따라 작품의 색감과 질감은 다르게 표현됩니다. 광원이 좁을수록 빛이 강하고 세며, 넓을수록 부드러워지는 성질을 가지고 있기 때문에 조명을 적절히 활용하면 작품의 특정 요소를 강조할 수도, 사라지게 할 수도 있습니다.

참여자 혜린 님의 사례를 살펴 봅시다. 혜린 님은 전시장 조명에 의해 작품의 광택이 두드러지고 명암의 대비가 강해지는 점을 고민했습니다. 이를 해결하기 위해 조명을 조정해 봅니다. 가장 먼저, 작품의 한 쪽 아래 그림자가 강해지지 않도록 양쪽에 조명을 설치합니다. 그리고 질감의 대비가 과하게 드러나지 않도록 조명을 천장으로 향하게 하여 부드러운 반사광이 닿을 수 있도록 세팅합니다. 마지막으로 작품 주변의 빛이 작품에 반사되지 않도록 맞은편 공간에 검은 천을 설치해 주변의 불필요한 빛을 차단한 뒤 촬영합니다.

ⓒAAD

ⓒAAD

종이와 기름종이에 그린 드로잉을 지참한 가이님과 하라님은 얇은 재질의 작품이 촬영에 주는 영향을 인지하고 이를 최소화하기 위한 방법을 탐색했습니다. 얇은 재질의 경우에 쉽게 말리거나 구겨지며, 그렇게 말린 정도는 촬영에 큰 영향을 미칩니다. 조명에 의해 미세한 굴곡의 그림자가 작품 위에 드리워져 예상치 못한 노이즈를 만들어내기 때문입니다. 이를 해결하기 위해 조명의 위치를 다시 한 번 조절해 봅니다. 빛과 작품의 각도가 지나치게 가파르지 않도록 조명을 멀리 두고, 천장 방향으로 높게 비춰 종이의 질감이 자연스럽게 살아나도록 촬영합니다.

지워내기의 기술

‘지워내기’란 촬영한 사진에서 작품만을 온전히 남기기 위해 보정과 수정을 거쳐 다듬는 과정입니다. 작품만을 남기기 위해 사진 속의 에어컨, 콘센트, CCTV, 전선 등 주변 설비를 지워내다 보면 사진 속의 전시장은 더 이상 전시장으로서의 기능을 수행하지 못하는 빈 공간이 됩니다. 그러나 화면 안에서는 오히려 작품을 가장 완벽하게 담아내는 공간으로서 기능합니다. 또한 작품을 창작하고 촬영하는 ‘나’는 작업의 주체이기도 하면서 사진 속에 비친 ‘나’의 흔적을 지워내야 하는 모순적인 위치에 놓이기도 합니다. 따라서 무엇을 남기고 지울지 스스로 신중히 선택한 후 실제 작품과 가장 가까운 이미지를 만들어 가는 과정이 필요합니다.

‘지워내기’의 과정은 불필요한 것을 지우는 것과 동시에, 작품이 가진 고유의 질감과 색을 가장 선명히 드러내기 위한 탐구이기도 합니다. 작품 사진을 남기는 마지막 단계에서는 어떤 것을 지워낼지 탐구한 결과를 바탕으로 촬영한 이미지를 최종 결과물로 다듬는 후보정의 절차와 기능을 익혀봅니다.

ⓒAAD

ⓒAAD

카메라는 아날로그와 디지털의 경계에 놓여 있기 때문에 같은 사진이라도 어떤 모니터로 보고, 어떤 종이의 재질과 프린터를 활용해 인쇄를 하는지에 따라 미세하게 다른 색상으로 표현됩니다. 그렇기 때문에 사진에서 실제와 비슷한, 원하는 색감을 표현하기 위한 보정은 필수적으로 거쳐야 하는 과정 중 하나입니다.

포토샵 혹은 라이트룸에서 장치 간의 색 차이를 최대한 줄이고 일관된 색을 표현할 수 있도록 하는 기능인 컬러 프로파일(Color Profile)을 만드는 것에서부터 보정을 시작해 봅니다. 컬러 프로파일 설정을 완료했다면, 노출과 대비의 정도를 조정하여 밝기를 맞추고, 전반적인 색의 균형을 설정해 봅니다. 그리고 질감과 명료도, 탁함의 정도 등 원하는 작품 사진과 차이가 발생한 모든 것들을 제거합니다.

보정 단계에서 다루는 ‘비네팅(vignetting)’은 사진의 중심부에 비해 가장자리로 갈수록 이미지의 명도나 채도가 감소하는 현상으로, 대부분의 렌즈에서 흔하게 발생합니다. 중앙에 시선을 집중시키는 효과가 있지만, 작품 전체를 온전히 남기기 위해 비네팅 강도를 조절하여 어두워진 주변부를 다시 밝혀줍니다.

촬영 과정에서 완전히 제거할 수 없었던 노이즈를 보정 과정에서 제거하며, 모든 불필요한 요소를 지워낸 온전한 작품 사진을 완성하였습니다. 작품을 이해하는 일부터 촬영을 위한 환경을 조성하고, 직접 촬영하며, 마지막으로 작품의 의도와 감각이 가장 잘 드러나도록 다듬는 보정 과정까지. 모든 과정을 함께 한 참가자들의 촬영 결과물을 공유합니다.

작품 속 색감과 질감의 대비, 작품 곁에 드리워진 그림자, 여백의 정도 등의 조건에 대해 깊이 고민한 후, 카메라와 조명을 직접 옮기고 세팅하여 촬영한 혜린 님의 결과물입니다.

정혜린, 〈생명을 나누는 방법〉, 2024, 캔버스에 아크릴, 65.1 x 90.9cm × 59.69 cm

정혜린, 〈생명을 나누는 방법〉, 2024, 캔버스에 아크릴, 65.1 x 90.9cm × 59.69 cm

닫는 글: 작품 사진에서 지워내고 남는 것

작품을 실제로 보는 것보다 사진으로 볼 수 있는 기회가 더 많아진 요즘입니다. 전시장을 찾지 않아도 SNS나 다양한 온라인 채널을 통해 작품을 감상할 수 있게 되었고, 사람들은 사진과 영상을 통해 작품의 정보와 숨은 이야기를 발견합니다. 이 변화로 인해 예술은 단지 창작에 머물지 않고 그것을 어떻게 기록하고 남길 것인가의 고민으로까지 확장되었습니다.

같은 작품이라도 언제, 어디에 있는지에 따라 촬영 환경은 매번 달라집니다. 그렇기에 고정균 작가는 작품 기록에서 사진을 깨끗하게 만든다는 것은 작품의 주변 환경에 적절히 대응하고 다양한 종류의 노이즈로부터 피사체만을 남기는 과정이라고 말합니다. 우리는 작품을 이해하고, 환경을 조성하고, 촬영하고, 보정하는 것까지 사진의 전과정을 함께하며 단순히 기술을 습득하는 것을 넘어 무엇을 남기고 지워낼지 끊임없이 선택하는 순간을 경험했습니다.

〈지워내기의 기술: 날것부터 압축까지〉는 눈으로 보는 것만큼 사진으로도 작품을 잘 남기기 위해 다양한 시도를 했던 시간이었습니다. 단번에 가장 적절한 환경을 찾는 것은 어려운 일이었고 주변 환경에 의해 예상치 못한 노이즈가 발생하기도 했습니다. 그리고 그 노이즈를 제거하는 과정에서 작품 또한 흐릿해지기도 했습니다. 하지만 이 과정들을 함께하며 작품을 잘 찍는 기술을 넘어, 우리는 사진이라는 매체를 통해 있는 그대로의 작품을 어떻게 잘 드러낼 수 있을지에 대해 탐구할 수 있었습니다.

ⓒ Arts Acts Days & 고정균 All rights reserved.

글 | AAD 김민아

디자인 | AAD 이혜림

도움 | 고정균, AAD 박서진, AAD 박정은, 정혜린